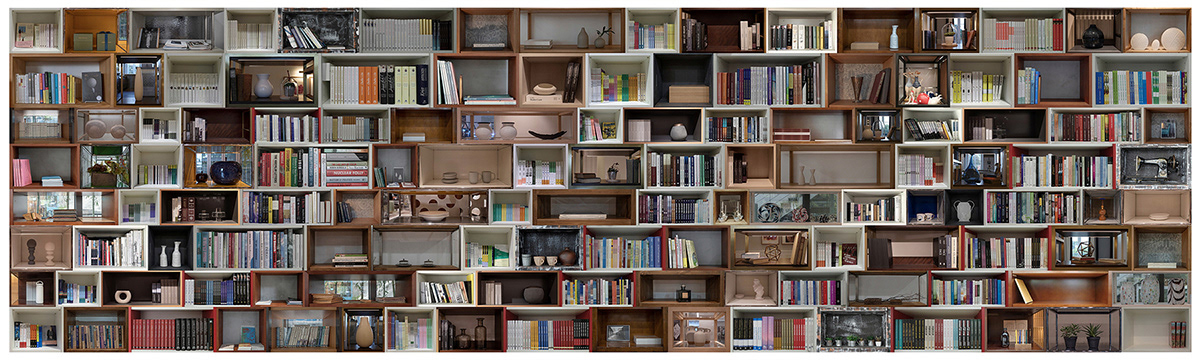

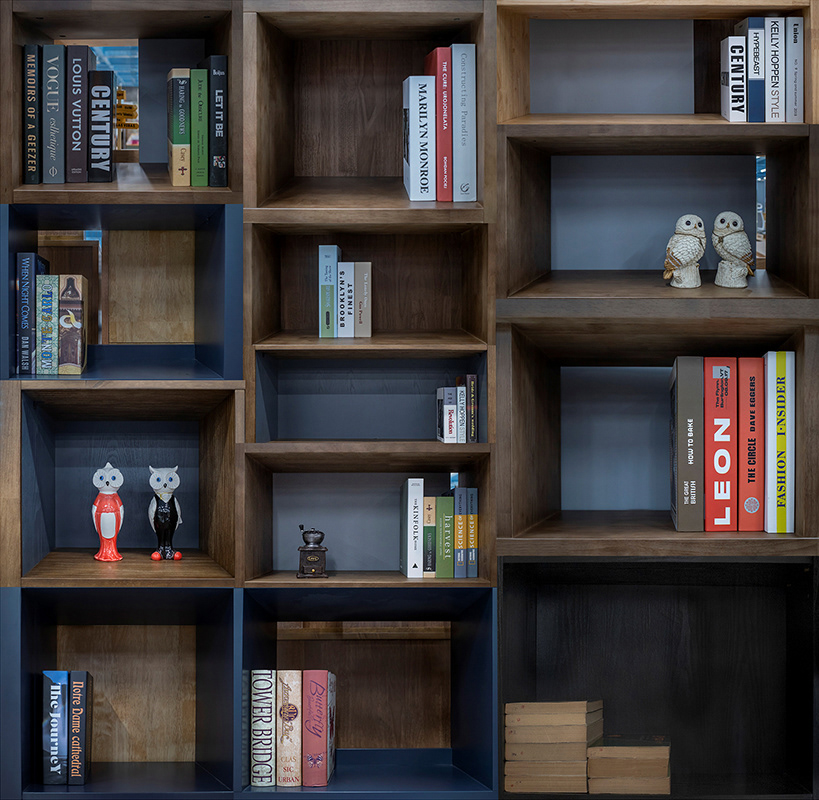

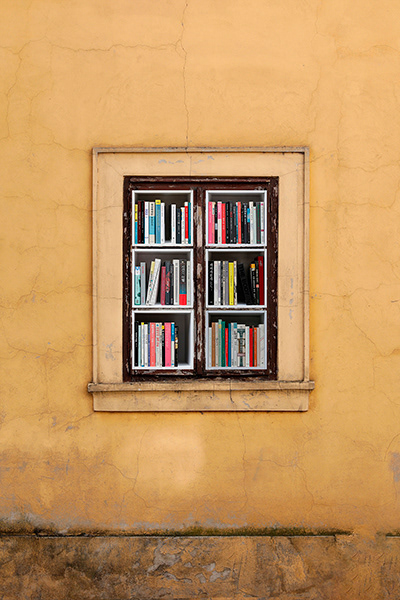

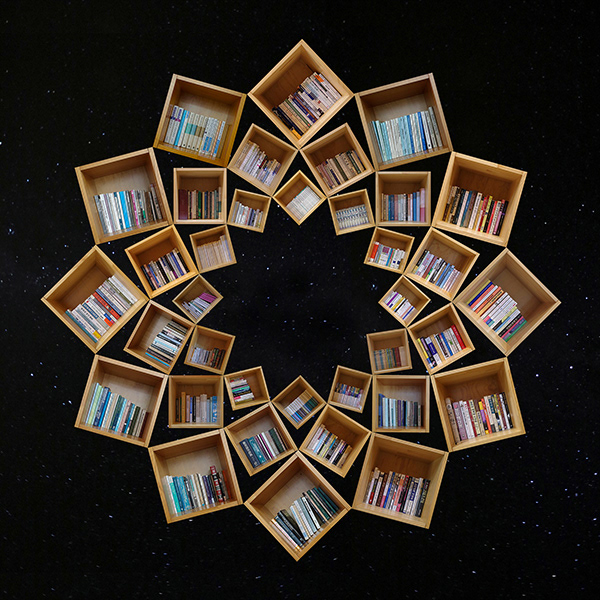

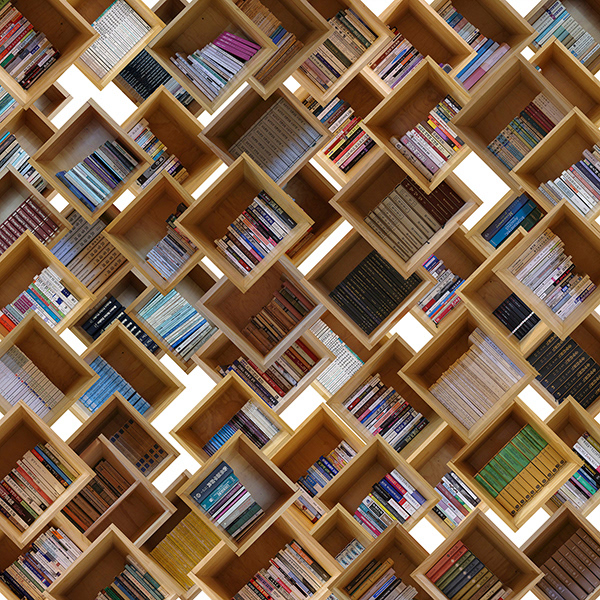

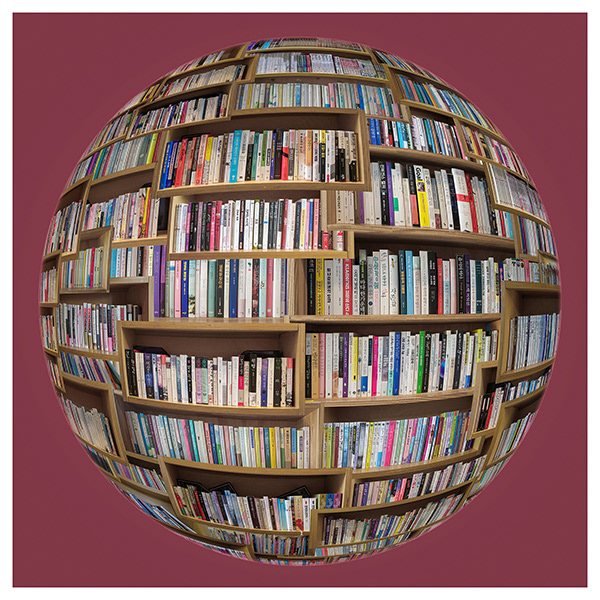

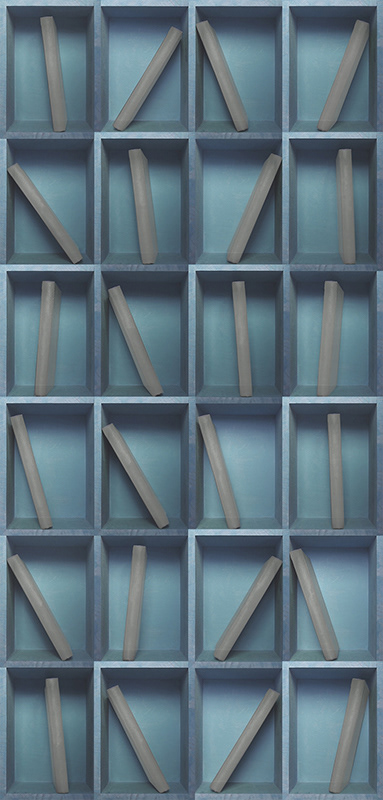

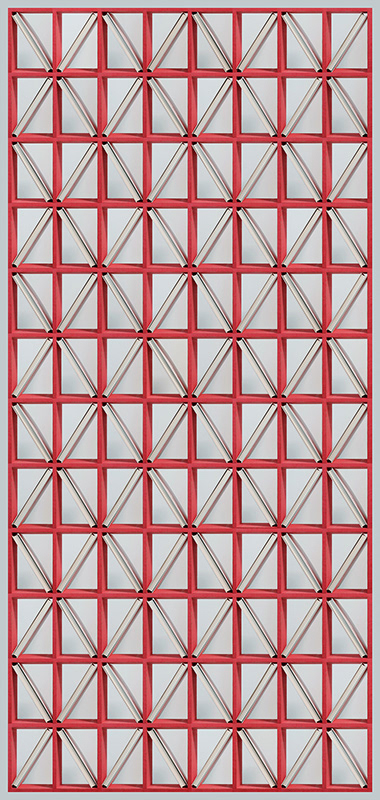

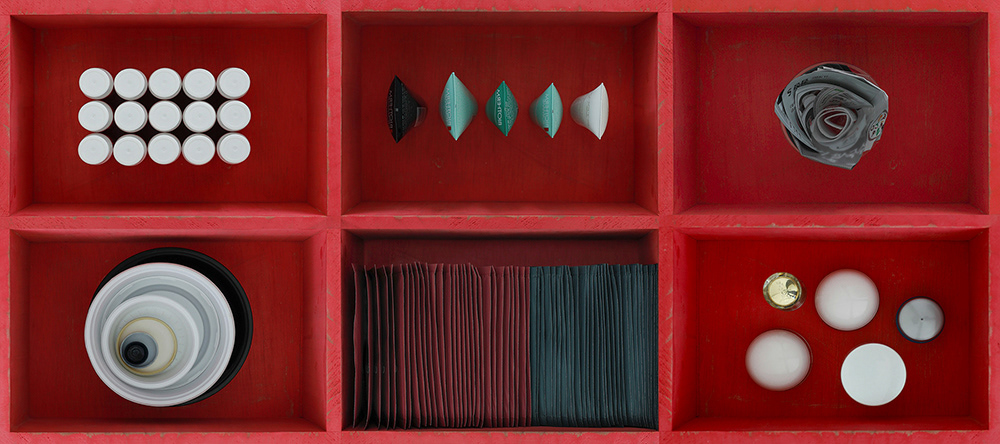

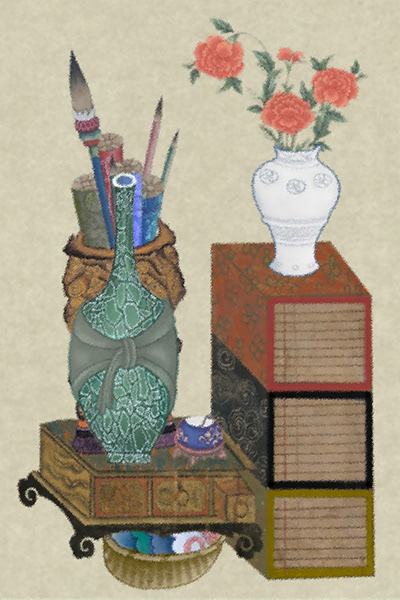

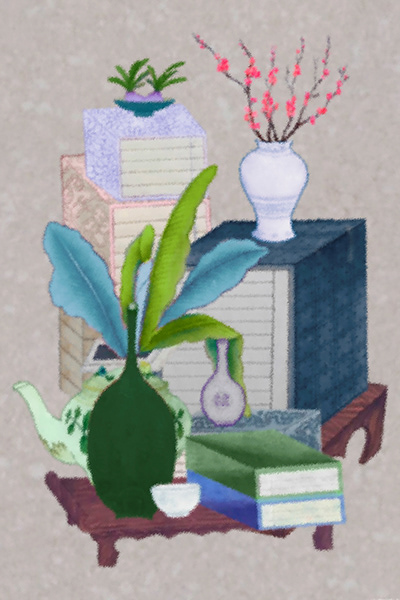

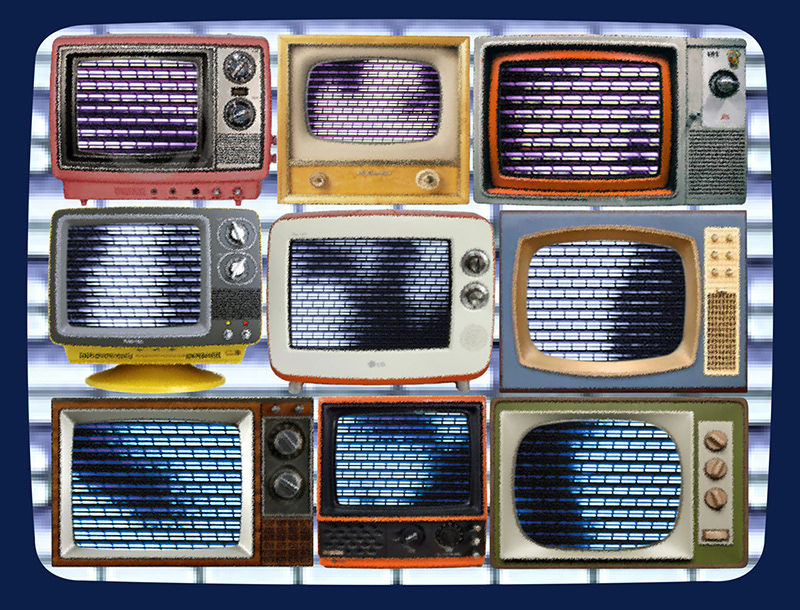

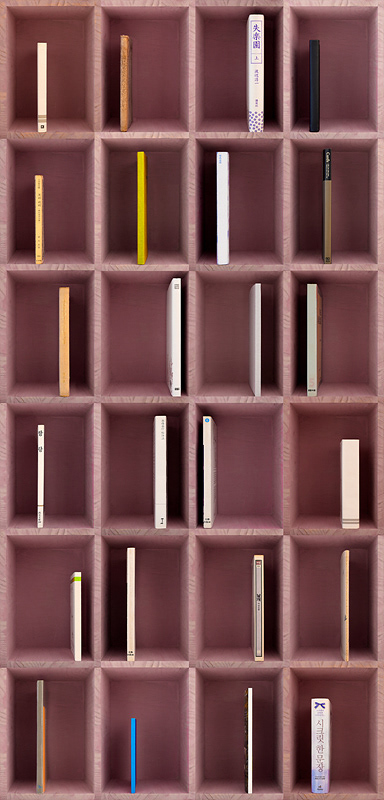

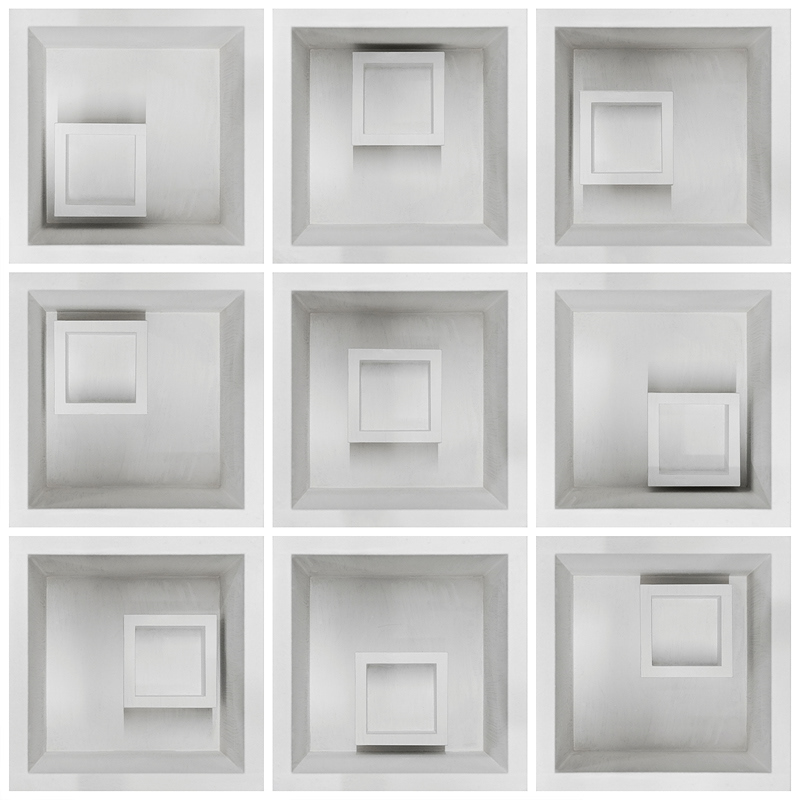

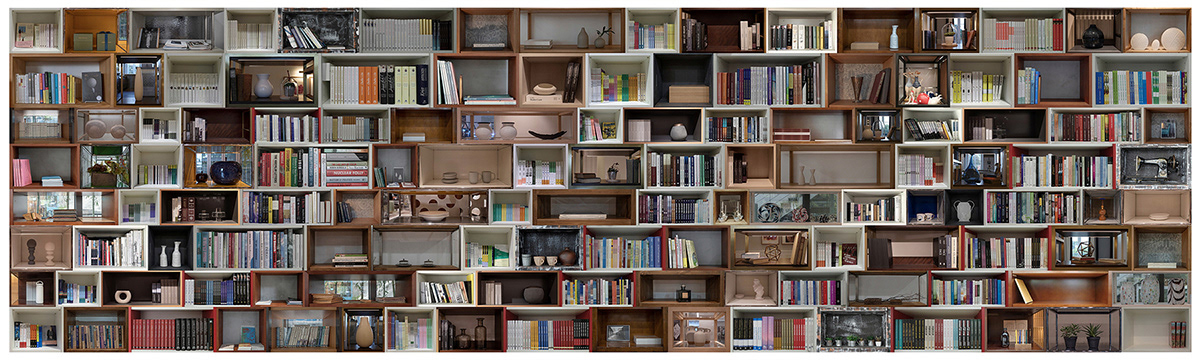

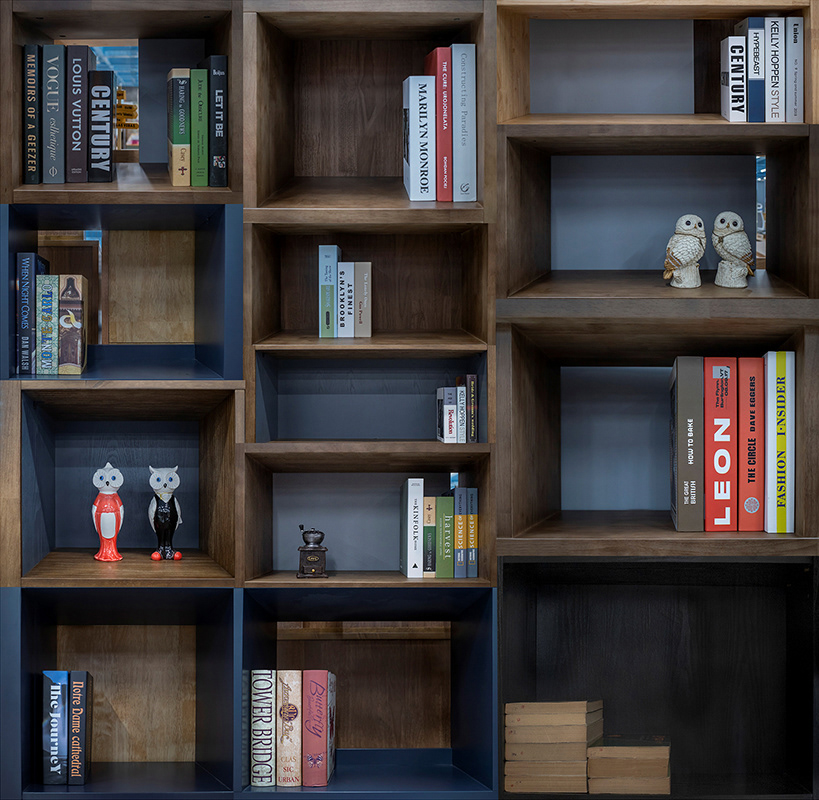

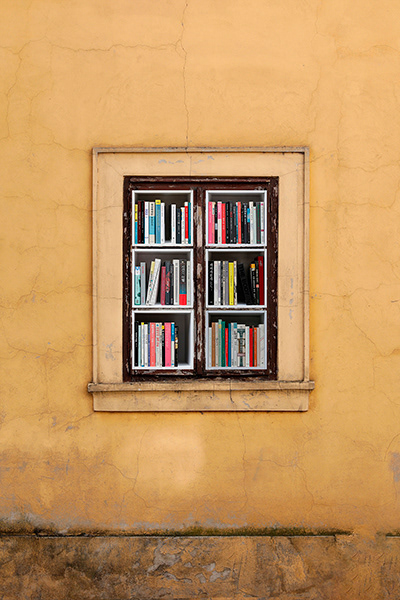

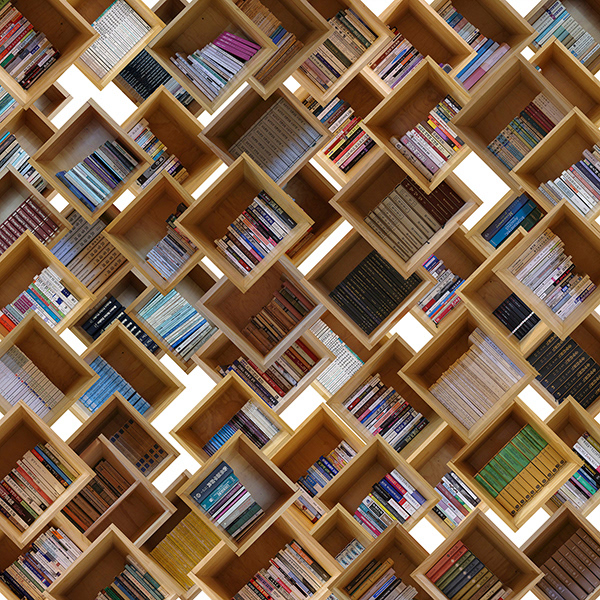

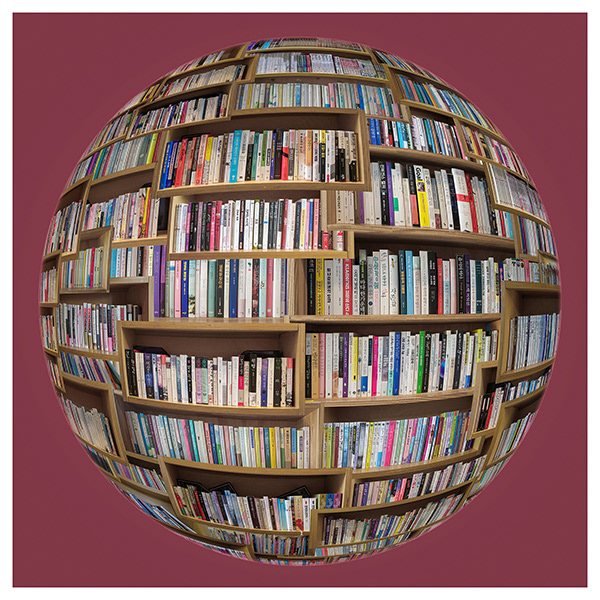

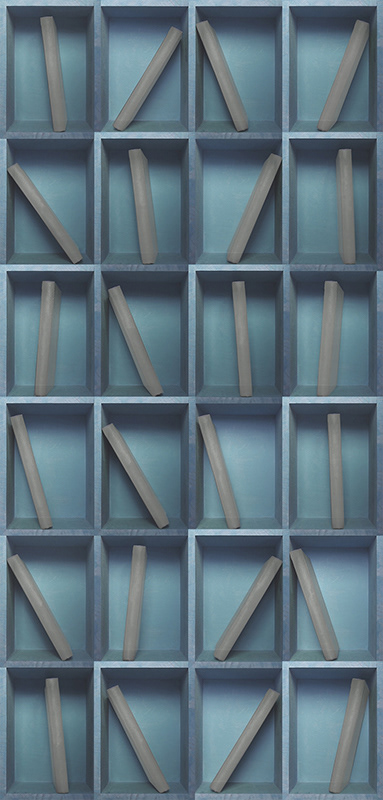

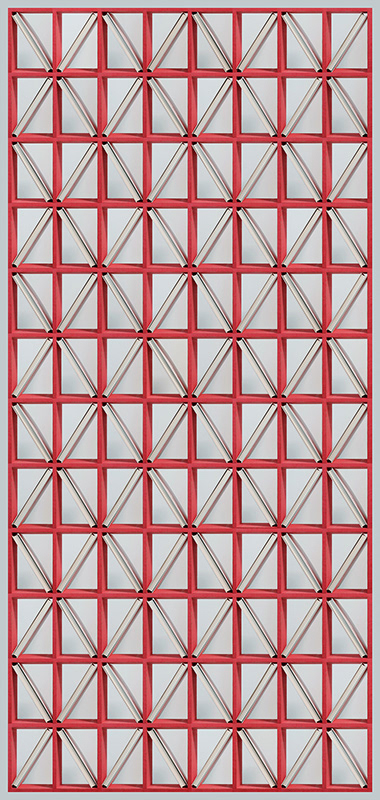

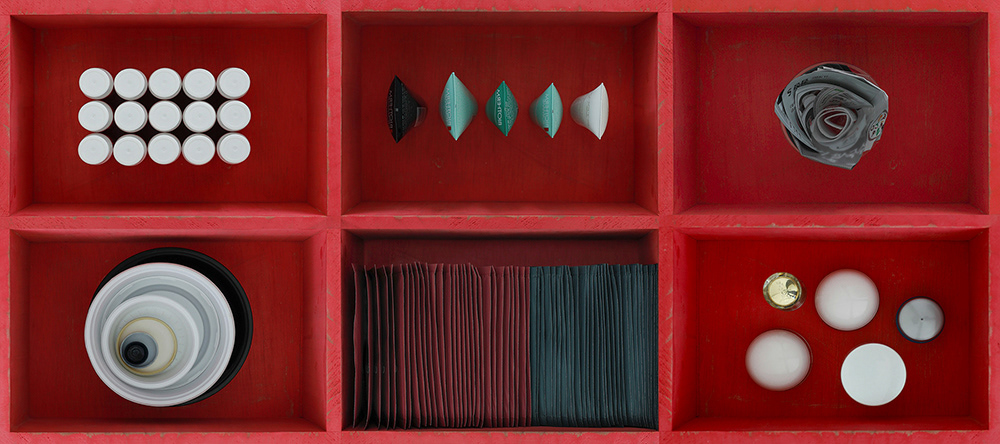

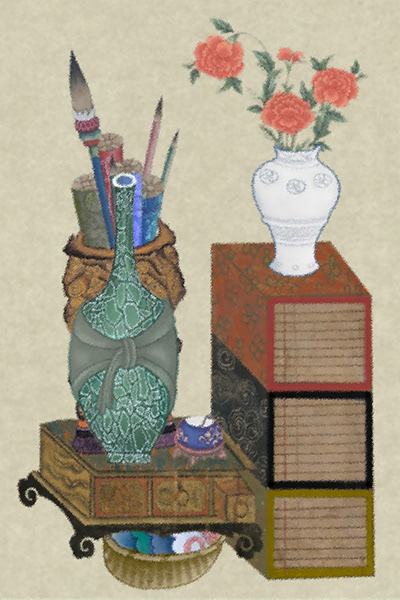

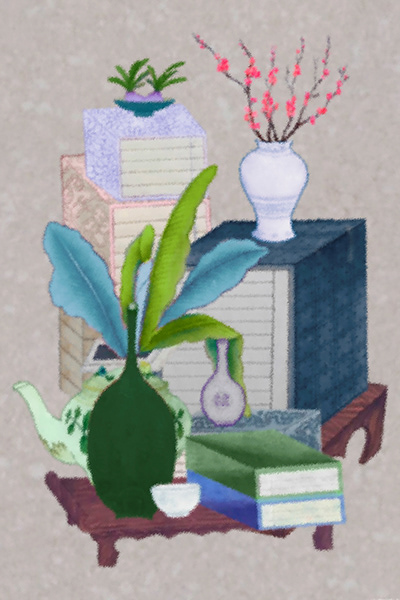

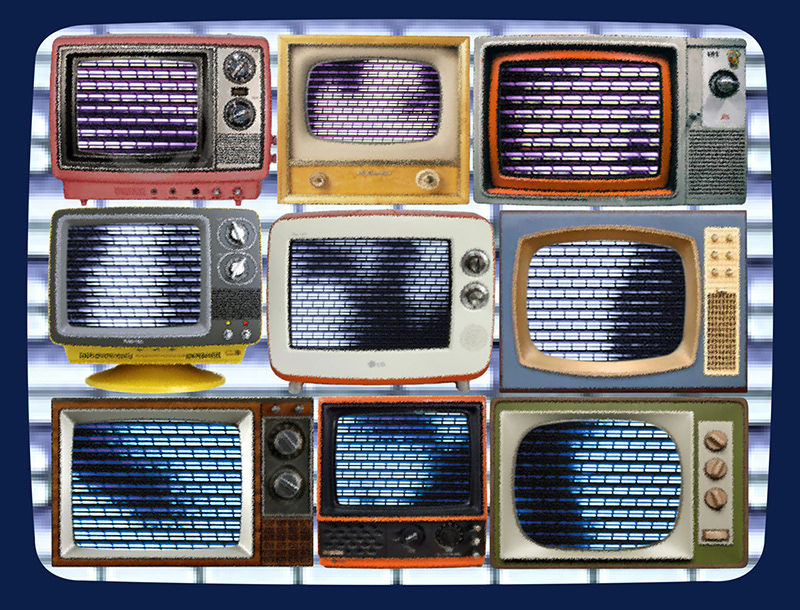

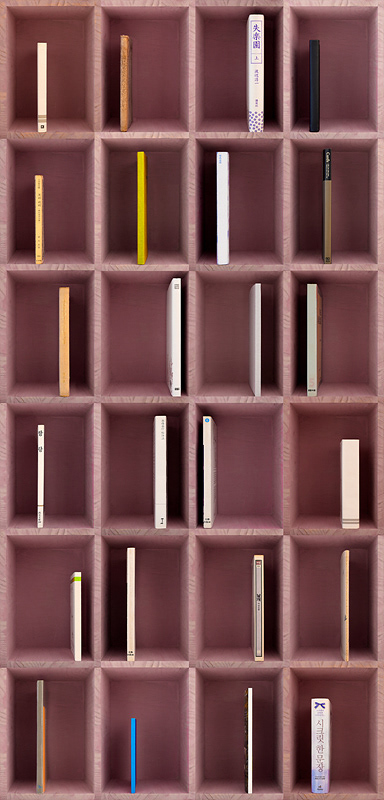

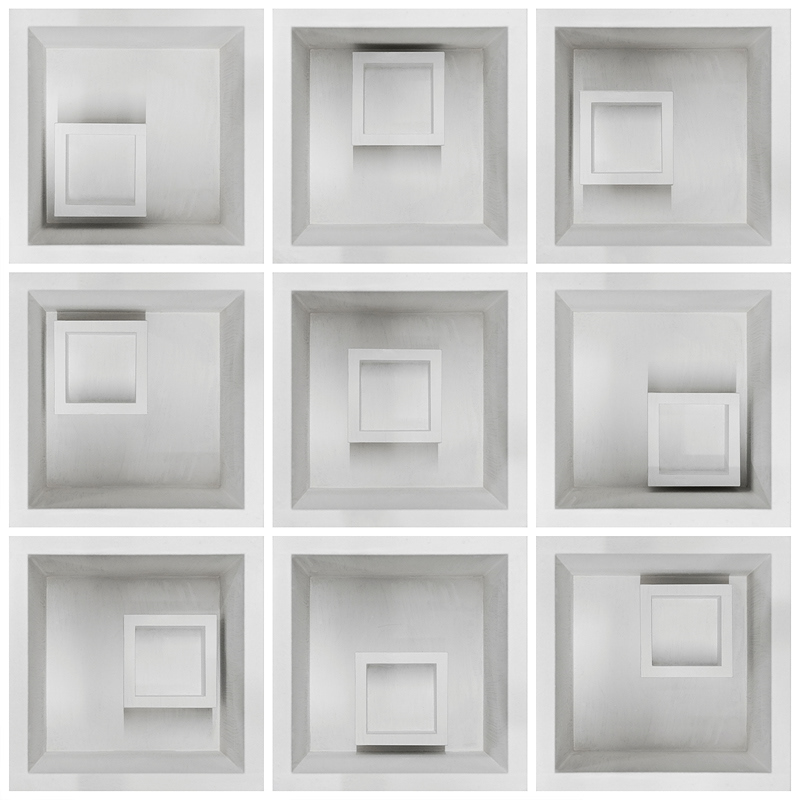

책가도(冊架圖)의 책장은 여러 칸으로 나뉘어져 각각 독립적인 공간으로 볼 수 있다. 이 작은 공간은 책뿐만 아니라 다양한 사물로 채워지며, 각자의 의미를 품는다. 혹자는 민화 책가도가 개인의 정서에 집중하는 서양 회화와 달리 우리 그림은 철저히 내용과 형식을 중시하며 공동체의 가치와 미감을 담아낸다고 말한다. 방 안에는 늘 책장이 놓여 있었다. 시간이 지나며 그 속의 내용물은 바뀌어 갔지만 그들은 파수꾼처럼 나를 지켜주고 있었다. 책장의 책들과 사물은 변하지 않는 듯 변해갔다. 해가 바뀌며 조금씩 빠져나가는 것들과 다시 들어오는 것들로 그 모습은 사뭇 많이 달라져 갔다. 유년 시절의 책장은 또래의 아이들과 유사한 모습의 책들로 나열되기도 했지만, 성장하며 그 공간들은 점점 ‘나의 것’들로 채워지기 시작했다. 이제는 굳이 의도한 것이 아니라면 같은 모습을 한 책장은 존재치 않을 것이다. 책장의 한 공간을 한 개인 혹은 한 가정의 아이덴티티로 바라보기 위해 나는 모든 공간을 정 중앙, 정면에서 바라보았다. 무언가를 과시하려는 듯 놓여있는 사물들…, 책장에 있어야 할 것이 꼭 책일 필요는 없었다. 나는 책장을 통해 사물을 이해하고, 책장을 통해 세상을 바라보기로 했다. 매일의 소소한 풍경, 버려지는 것들과 다시 채워지는 것들, 일상에서 반복 되어지는 삶 속에서 변화해 가는 세상을 책가풍경으로 채워 나간다.